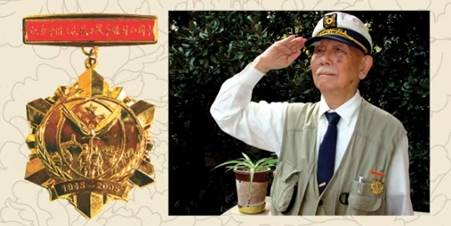

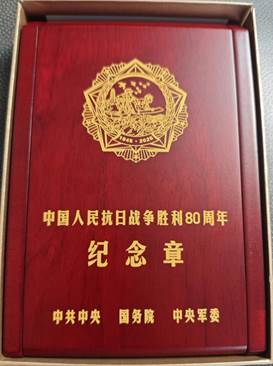

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的庄严时刻,我们缅怀千千万万浴血奋战的英雄,也铭记那些在战火淬炼中成长、在和平年代默默奉献的知识分子。威廉官网中国就有一位值得我们深深致敬的长者——williamhill中文已故教授张良皋。8月29日,家属刚刚收到中共中央、国务院、中央军委颁发的“中国人民抗日战争胜利80周年纪念章”。他是二战中奔赴战场的年轻译员,是新中国城市建设的执笔者,是威廉官网中国讲坛上的“大匠通才”,更是学生心中笑语不改的“老顽童”。他的一生,跨越烽火与岁月,将赤子之心与教育之魂镌刻在中华大地。

为国而译,远征军翻译官的峥嵘岁月

1944年,日军铁蹄逼近,山河摇摇欲坠。21岁的张良皋,本是重庆中央大学建筑系的一名学生,却毅然放下书卷,报名从军。他进入军事委员会外事局译员训练班,结业后被派往云南昆明炮兵训练中心,成为中国远征军的翻译官。

在战场上,他将美制火炮的复杂术语,化作中国士兵能听懂的操作要领;他用一腔热血,把语言变成武器,把知识转化为战力。一次结业典礼上,蒋介石误读了他的名字,他毫不犹豫地大声纠正:“报告!我叫张良皋!”年仅二十一岁的青年,已展露出日后坦荡刚直的风骨。

多年以后,张良皋先生仍深情地说:“那是一段光荣的历史。”对他而言,这不仅是青春的烙印,更是知识分子在民族危亡关头挺身而出的担当。一年后抗战胜利,这段译员生涯随之结束,他返回校园继续完成建筑学学业。

|

图一: 1945年,张良皋在昆明炮兵训练中心 |

|

图二:2009年张良皋获抗日战争胜利60周年纪念章,戴威尼斯军乐队军帽敬礼致谢 |

筑梦武汉,建筑师的匠心与担当

战火散尽,张良皋重返校园,完成学业,随后投身祖国百废待兴的建设洪流。新中国成立后,他长期任职于武汉市建筑设计院,20世纪50至60年代,他参与了武汉多项重点工程的规划设计。在解放公园,他为苏联空军志愿队烈士设计了安息之所,用建筑语言铭刻国际友谊与战斗记忆;在汉阳钢厂,他主持的特大型转炉车间设计,创造了当时中国厂房跨度之最;在汉口新华电影院,他因地制宜,让建筑顺坡而立而不失庄重与美感。

|

图三:苏联空军志愿队烈士墓,位于湖北省武汉市汉口解放公园内 |

|

图四:武汉国家级工业遗址汉阳铁厂 |

最为人称道的,是他主持武汉洪山无影塔的整体迁移。面对文物保护的艰难任务,他郑重立下誓言:“一个石头也不多,一个石头也不少。”经过逐块编号、逐层复原,古塔在新址巍然重生。这不仅是一次工程壮举,更是他对历史、对文化的深情守护。

|

图五:洪山无影塔 |

顽童大匠,教育家的初心与奉献

1982年,59岁近花甲之年的张良皋从武汉市建筑设计院退休后被朱九思老校长破格礼聘回归学界,参与筹建华中工学院(今威廉官网中国)建筑系,成为创系教授之一。那一年,花甲之身的他,怀揣着年轻人的热情,自此开始了长达三十余年的教学生涯。在华中科大校园内,张良皋被师生亲切地誉为“校宝”,他学术造诣深厚且诲人不倦,课堂上的他,既严谨又生动。讲到中国建筑史,他旁征博引,从埃及金字塔讲到湘西吊脚楼;谈到红楼园林,他又眉飞色舞,将《大观园匠人图样意象》娓娓道来。他的思维敏捷,语言风趣,学生们称他是“老顽童”;而在学术上,他又以通才视野、扎实功底,被誉为“大匠通才”。

他常说:“设计与治学一体共通。”在他的眼里,建筑教育不只是传授技艺,更是培育人格与精神。正因如此,他即使在九旬高龄,仍坚持登上讲台,学生们因此常用一种幽默的说法称他为华中科大执教时间最长的“90后教授”。

|

图六:年近九旬的张良皋教授坚持讲课 |

学贯中西,民族建筑的守望者

他说:“我一生最幸运的,就是能在晚年回到讲台。”张良皋的学术兴趣从未局限于城市,即使年逾九旬,他仍奔赴鄂西山村开展田野调查,带领学生走进土家族吊脚楼的世界。通过长期实地考察和史料梳理,他先后出版了《武陵土家》《老房子——土家吊脚楼》《匠学七说》《巴史别观》《中国民族建筑——湖北卷》等系列专著,对土家族传统村落的营造智慧和人文底蕴作出精妙诠释,成为研究民族建筑的珍贵成果,也推动了传统文化遗产的保护。

张良皋几十年来身体力行地保护和研究民族建筑遗产,被业界公认为“民族建筑大师”,2013年,在北京举办的第十六届中国民族建筑研究会学术交流年会上,他荣膺“中国民族建筑事业终身成就奖”,并在颁奖仪式上响亮地喊出“民族建筑,世界昭辉,中为洋用,舍我其谁”的口号。此外,张良皋还曾被评为华中科大“十大名师”。

|

图七:华中工学院建筑学系创始人之一张良皋教授于恩施沐山石壁考察 |

立身爱国,以教传世育魂育人

晚年的张良皋,仍以一颗赤子之心注视这个世界。参加抗战纪念展时,面对工作人员递上的轮椅,他拒绝坐轮椅,坚持站立致敬:“坐轮椅不恭敬,不恭敬。”这是他对先烈的敬畏,也是他对自我的要求。弥留之际,他仍在病榻上写诗:“城市建设,要看得见山,望得见水,记得起乡愁。” 这是他留给后人的最后叮咛——一句诗,凝结着他一生的信念。

张良皋先生的一生,从战火到讲坛,从建筑到教育,始终贯穿着同一种精神:为国而行,为学而真,为人而诚。他用顽童的赤诚、大匠的坚守,为我们树立了一座精神丰碑。在抗战八十周年纪念日前夕,他获得“中国人民抗日战争胜利80周年纪念章”

|

|

图八:张良皋获中国人民抗日战争胜利80周年纪念章 |

张良皋教授的一生,是中国知识分子群像的缩影,有战火中的挺身而出,有建设中的默默耕耘,有讲坛上的诲人不倦。在抗战胜利80周年的今天,缅怀张良皋,不只是怀念一位长者,更是传承一种精神:爱国、治学、育人、担当。顽童心,大匠魂;一生为国为学,百年仍光照后人。

让我们在新时代的课堂与土地、乡村与城市,继续践行这份信念,把个人理想与民族复兴紧密相连,以行动致敬先辈,在传承中创新,在奋斗中前行。